日本クラシックカー・クラブ(CCCJ)は、濱徳太郎さん(1901-1975)を核として1956年11月に正式発足しました。しかし、その実質的な母体は2、3年前から存在していました。当時、まだ開発が進んでいなかった武蔵野の吉祥寺にある濱さんの邸宅には、彼を慕う熱心な学生たちが集まっていました。彼らは、薄暗い明かりの下で深夜まで濱さんの講義に耳を傾けたり、古い車が放置されていると聞けば一緒に探索に出かけたりしました。また、メカニズムに詳しかったSAS航空整備士の羅さん(現在の太田朗氏)の指導のもと、濱さんが廃品業者から入手した1920年代のドラージュのエンジンを分解し、ヴィンテージカー修復の技術を習得する期間が数年間先行していました。

CCCJは設立当初、クラブというよりも、濱さんの徳を慕う若者たち、あるいは濱邸にしかない珍しいクラシックカーに魅せられた10人足らずの学生による私塾のような存在でした。

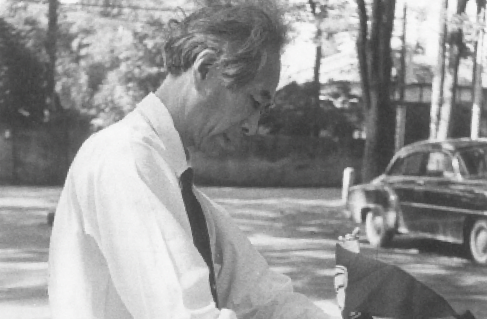

創立当初からのメンバーで、元カーグラフィック誌編集長、後に会長となる小林彰太郎さんは、濱さんの息子である濱素紀さん(工業デザイナー・大学講師)と成蹊小学校から高校まで13年間を共に過ごした親友だったため、濱徳太郎さんから直接薫陶を受け、その独特の自動車観に強く影響された一人だと述べています。濱徳太郎さんは、クラシックカー運動の先駆者でした。濱さんの人物像からCCCJの設立経緯と日本の自動車文化史におけるその意義が明らかになると思いますので、少し紹介いたします。

濱徳太郎の芸術的探求と自動車への眼差し

濱徳太郎さん(以下濱先生)は1901年に信州岡谷の裕福な家に長男として生まれ、慶應普通部を卒業後、郷里に創立された松本高等学校(旧制)に入学しました。彼はそこで自ら設立を主唱したオーケストラを指揮者として一人前に育てあげました。音楽は彼の多彩な芸術活動の重要な一部であり、特に作曲を得意としました。旧制松本高校の同窓会で歌い継がれている寮歌の多く、中でも「雲にうそぶく」は、若き日の濱徳太郎が作詞・作曲したものです。

東京大学文学部で美学を専攻した後、ドイツと英国に約4年間留学し、1935年に帰国しました。帰国後は武蔵野美術学校、日本大学文学部、昭和女子大学などで長く教鞭をとり、多くの後進を育成する傍ら、独自の美意識に基づいた美術評論をいくつかの雑誌に発表しました。日本において、自動車を芸術的立場から論評した美学者は、濱先生が最初であると断言されています。

濱先生の自動車に対する考え方は独特でした。彼は、シャシーやエンジンといった機能的な部分も、ボディスタイリングと同様に、芸術家の視点から見て美しくなければならないと考えていました。そのため、職人気質のエンジニアであったエットーレ・ブガッティの作品に深く魅せられ、強い共感を抱いたのは当然のことでした。

後年、CCCJを設立し長らく会長を務めたため、世間からは古い車のコレクターと見なされがちでしたが、濱先生はコレクターという言葉に付随する貪欲さや収集狂というイメージを嫌い、そう呼ばれることを好みませんでした。確かに多くの車を所有していましたが、彼はいわゆるコレクターとは異なっていたのです。また、濱先生の自動車に対する興味は常に古い車に限定されていたわけではなく、現代の車の中からも真に美しいものを素直に認め、正当に評価する曇りのない目と若々しい感受性は、晩年まで衰えることはありませんでした。

「とにかく買っておきなさい」という哲学とクラシックカーの救済

濱先生が口癖のように言われた言葉に「とにかく買っておきなさい」がありました。直すのは後でもできるが、スクラップされてしまえば元も子もなくなるという考えからであり、先生は率先してこれを実行しました。

CCCJの設立前後である1955年頃は、ようやく外国車の輸入が一部許可され、またオースティンA40/50、ヒルマン・ミンクス、ルノー4CVなどが国産化され始めた時期でもありました。それまで戦災を免れた戦前型(ほとんどがアメリカ製の大衆車・中級車)を仕方なく使っていた官公庁や企業、裕福な個人ユーザーたちは、これらの国産外国車や進駐軍払い下げのアメリカ車に一斉に乗り換え、多くの古い車が文字通り履物のように捨てられました。

当時、「濱学校」の生徒であった小林さん達は、街で古いが質の良い車を見つけたり、良いクラシックカーの情報が入手できたりすると、すぐに濱先生に知らせました。

こうして、元宮内省の1920年ロールス・ロイス・シルヴァーゴースト、1930年ランチア・ラムダ、1935年ドラージュ、そして2台のロールス・ロイス・ファントムⅡが、濱邸の掘っ立て小屋のような粗末な車庫に収められることになりました。これはまさに「薬屋に名馬繋ぎたる心地」であったと表現されています。